Профессия тестировщика давно перестала быть рутиной с чек-листом и баг-репортами. Сегодня QA — это и аналитика, и инженерия, и участие в стратегических решениях. Команда 2ГИС провела масштабное исследование, чтобы понять, с какими вызовами сталкиваются, какие практики используют и как видят свое будущее российские тестировщики.

Портрет современного тестировщика

Согласно данным отчета, половина опрошенных (52%) трудятся в QA менее четырех лет. Это говорит о том, что тестирование продолжает оставаться популярной точкой входа в ИТ-индустрию. QA становится первой ступенью не потому, что проще, а потому, что шире: оттуда можно уйти в автоматизацию, аналитику, менеджмент, девелопмент.

В то же время значительная доля (32,8%) специалистов имеет опыт 4–7 лет, что говорит о том, что тестировщики не только приходят, но и остаются. А у каждого шестого за плечами восемь и более лет в профессии — уже почти ветераны, формирующие культуру и подходы внутри команд.

Высшее образование — у 80% QA-специалистов. Причем Россия по этому показателю действительно выбивается в мировые лидеры: по данным Our World in Data, около 70% россиян имеют высшее образование, в то время как, например, в Китае — всего 9%. Тем не менее, пятая часть QA прекрасно справляется без «вышки», что говорит о растущей ценности практического опыта и самообучения.

Если посмотреть на отрасли, где работают QA, то первое место занимает финансовый сектор — 23,3%. Следом идут ИТ-консалтинг и аутсорсинг — эту отрасль назвали 20,7% респондентов. E-commerce замыкает тройку лидеров с 15,4%.

Любопытно, что 19,5% участников выбрали вариант «другое». Среди ответов — adult-индустрия, вендинговые прачечные, робототехника, даже экзотические отрасли вроде аграрного IoT. Этот спектр показывает, насколько QA-практики вышли за пределы привычных софтверных границ. Сегодня тестируют все: от алгоритмов в кофемашинах до нейронных сетей, управляющих беспилотниками.

Структура компаний, в которых работают QA, также весьма показательная. Более четверти (27%) трудятся в настоящих гигантах — корпорациях с численностью свыше 5000 человек. Почти треть — в компаниях со штатом 101–1000 сотрудников. А вот в стартапах работают лишь 5% QA.

Как тестировщики внедряют инструменты и с чем сталкиваются

Сегодня 89% команд используют те или иные формы автоматизации. Однако реальность отличается от деклараций. Только 12% команд достигли высокого уровня — регрессия у них покрыта автотестами на 76–100%. Почти треть (29%) живет с минимальным покрытием, а 18% полностью полагаются на ручной труд. Это не вопрос лени или недостатка желания, а отражение объективных ограничений: нехватки времени, меняющихся требований, узких специалистов.

CI/CD тоже не стал тотальной нормой. Несмотря на общий тренд к ускорению релизов (40% команд выкатывают продукт раз в 1–2 недели, 19% — несколько раз в неделю), автоматизированные процессы внедрены далеко не везде. Только половина команд уверенно используют готовые CI/CD-решения. 16–19% пока вообще не применяют такие практики.

Любопытно и то, как встраиваются QA-специалисты в жизненный цикл продукта. Shift-left, при котором тестировщик подключается уже на этапе обсуждения требований, применяют 57% команд. Это серьезный сдвиг: QA теперь не просто ловит баги на выходе, а предупреждает их еще до появления кода. И все же 38% продолжают работать по старой схеме: «получил сборку — протестировал».

Метрики — еще одна слабая зона. Главной по-прежнему остается «число багов в продакшене» — реактивный, а не превентивный показатель. Только 43% отслеживают покрытие автотестами, 23% — покрытие кода. И даже среди тех, кто измеряет, больше половины делают это вручную. Автоматические методы подсчета пока остаются уделом меньшинства. А более четверти команд не измеряет покрытие вообще.

И наконец, парадокс автоматизации: она есть, но как будто работает наполовину. Полная регрессия чаще всего запускается по расписанию (32%), а не по событиям. Лишь 13% интегрировали ее на каждый коммит. А 8% не запускают регрессию вовсе. Автоматическое восстановление упавших тестов применяется только в 2% случаев — гораздо чаще встречаются хаки: автоперезапуск (30%) или отключение (23%).

Таким образом, автоматизация в русскоязычном QA — это не столько зрелая система, сколько постоянно балансирующий эксперимент. Она движется вперед, но каждый шаг требует усилий: организационных, технических, культурных.

Психология, мотивация и рабочая атмосфера

На фоне технических сложностей может показаться, что профессия QA — это бесконечное напряжение и борьба с хаосом. Однако реальность оказалась куда более светлой. Целых 87% тестировщиков признались, что им действительно нравится их работа. Только 5% респондентов выразили явное недовольство, а остальные занимают промежуточную позицию — не в восторге, но и не в унынии.

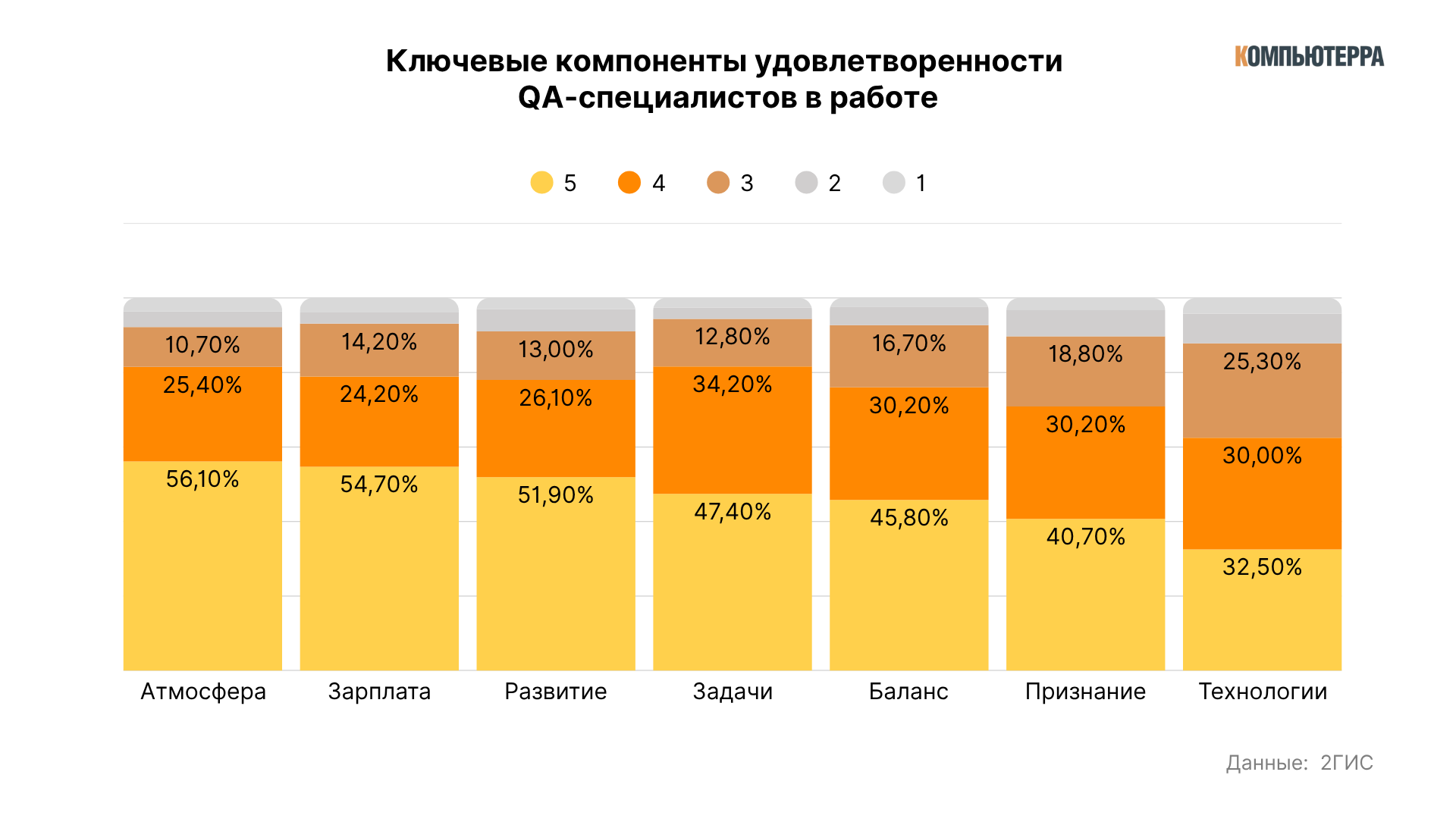

Что делает эту профессию комфортной? Три ключевых фактора: атмосфера в команде, адекватная зарплата и интересные задачи. Причем технологический стек, который часто ставят на первое место в вакансиях, оказался на последнем — подтверждая, что качество жизни формируют не инструменты, а контекст.

Примечательно, что 60% опрошенных оценивают свою зарплату как «в целом устраивающую», но только 13% полностью довольны уровнем дохода. А 39% считают его явно недостаточным.

С психологической точки зрения, QA тоже находится в зоне комфорта. 40% специалистов заявляют, что почти не сталкиваются со стрессом, еще столько же испытывают его лишь в период релизов. Лишь 14% ощущают регулярное давление, а 6% говорят, что вообще забыли, что такое стресс.

Work-life баланс у большинства на высоте: 69% отмечают полную гибкость и достаточность личного времени. Только 8% жалуются на частые переработки и выходы на работу в выходные. Этот баланс напрямую влияет на мотивацию и качество работы, особенно в контекстах, где от тестировщика требуется не просто проверить функцию, а вникнуть в пользовательскую логику и предусмотреть пограничные случаи, которые могут случиться в самых неожиданных сценариях.

Отношение к ошибкам в командах также формирует здоровый фон. В 58% случаев баги воспринимаются как рабочий момент, без поиска виноватых, а в 25% — как повод для обучения и развития. Токсичная атмосфера встречается лишь в 8% команд, что показывает: индустрия не только взрослеет, но и гуманизируется.

Выводы

QA в России уверенно движется от вспомогательной роли к стратегической: тестировщики участвуют в принятии решений, влияют на релизы, задают стандарты. Но при этом индустрия страдает от противоречий:

- автоматизация заявлена, но часто формальна;

- практики есть, но не стандартизированы;

- вовлеченность велика, но без метрик.

Пожалуй, самый ценный итог исследования — не цифры, а человеческий портрет: QA — это про людей, которые хотят делать продукты лучше. Им удается сохранять оптимизм, доброжелательность и интерес к своей работе. И если индустрия хочет двигаться вперед, ей стоит не только внедрять CI/CD и писать автотесты, но и заботиться о тех, кто ежедневно держит качество под контролем.